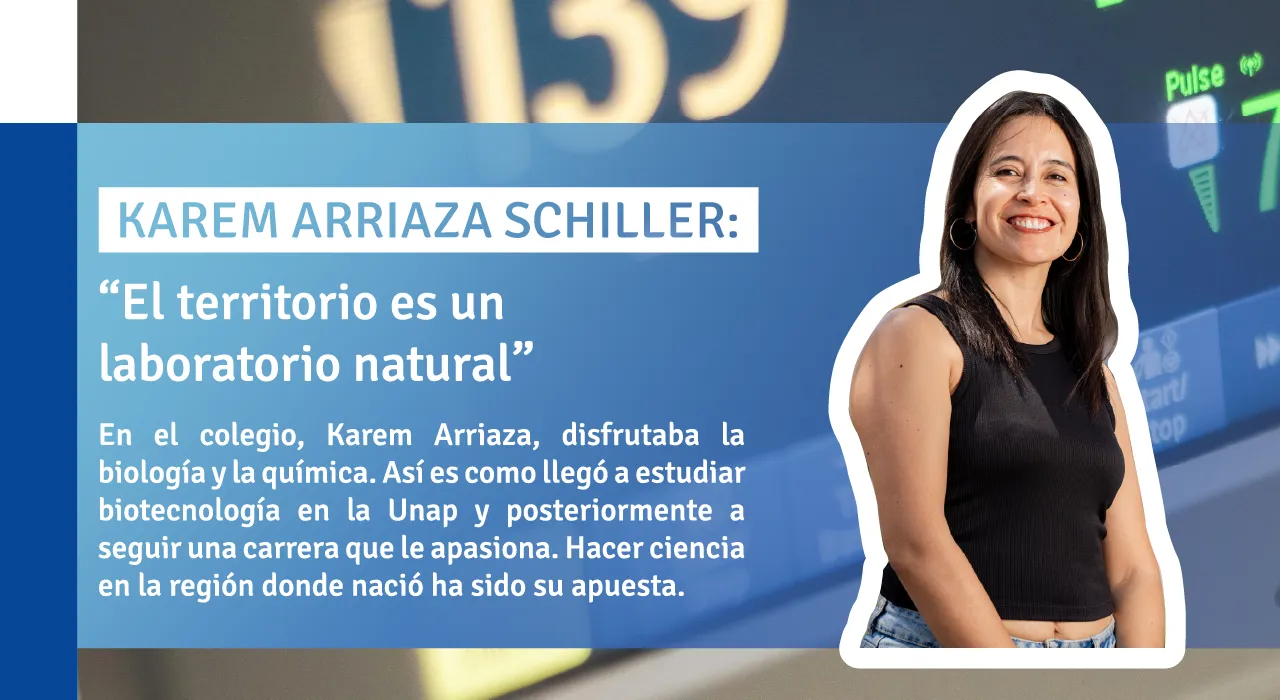

La Ciencia Tiene Nombre de Mujer: Karem Arriaza Schiller, “El territorio es un laboratorio natural”

Ciencia y Medio Ambiente11/12/2025En el colegio, Karem Arriaza, disfrutaba la biología y la química. Así es como llegó a estudiar biotecnología en la Unap y posteriormente a seguir una carrera que le apasiona. Hacer ciencia en la región donde nació ha sido su apuesta.