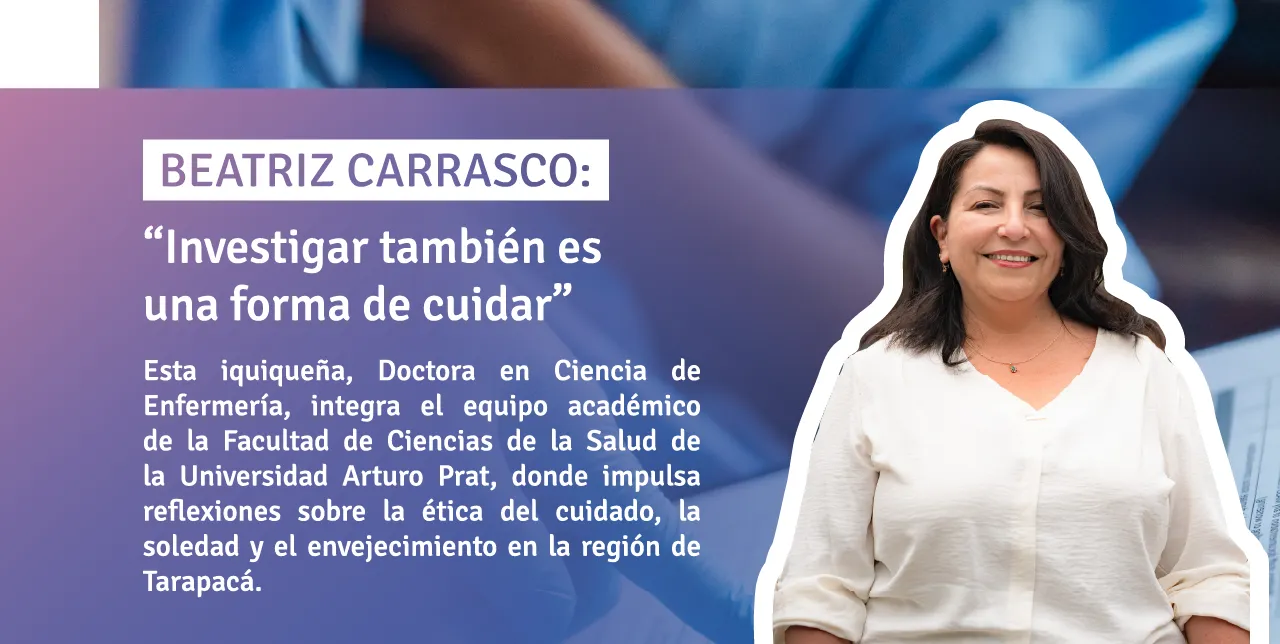

La Ciencia Tiene Nombre de Mujer: Beatriz Carrasco, “Investigar también es una forma de cuidar”

Ciencia y Medio Ambiente22/12/2025Esta iquiqueña, Doctora en Ciencia de Enfermería, integra el equipo académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat, donde impulsa reflexiones sobre la ética del cuidado, la soledad y el envejecimiento en la región de Tarapacá.