Colegio Inglés: 140 años de un proyecto educativo que moldeó la identidad de Iquique

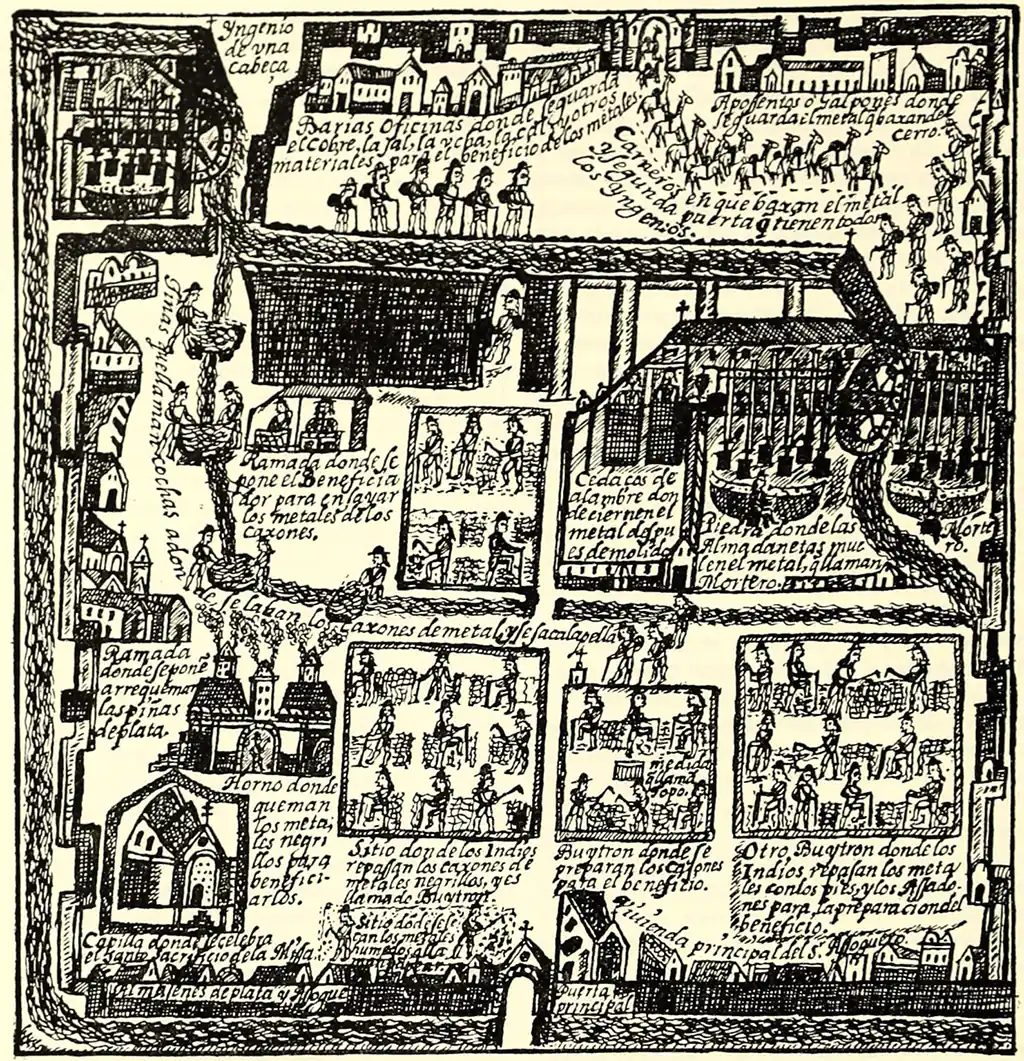

La historia del Iquique English College o Colegio Inglés está profundamente enraizada en la presencia del mundo protestante, conformado por anglicanos, luteranos, presbiterianos, calvinistas, metodistas y otros grupos religiosos, en América del Sur. Este trayecto comenzó lentamente tras el término de los procesos de emancipación que transformaron a las antiguas colonias hispanoamericanas en repúblicas soberanas, producto de las guerras de independencia de la primera mitad del siglo XIX.