“Celebrar la Vida, Iquique y sus festividades” se llama el libro que acaba de ser lanzado por sus autores en nuestra ciudad y que tiene como objetivo contribuir a la preservación y conocimiento de la memoria visual e histórica de Iquique. 13-14-15

“Celebrar la Vida, Iquique y sus festividades” se llama el libro que acaba de ser lanzado por sus autores en nuestra ciudad y que tiene como objetivo contribuir a la preservación y conocimiento de la memoria visual e histórica de Iquique. 13-14-15

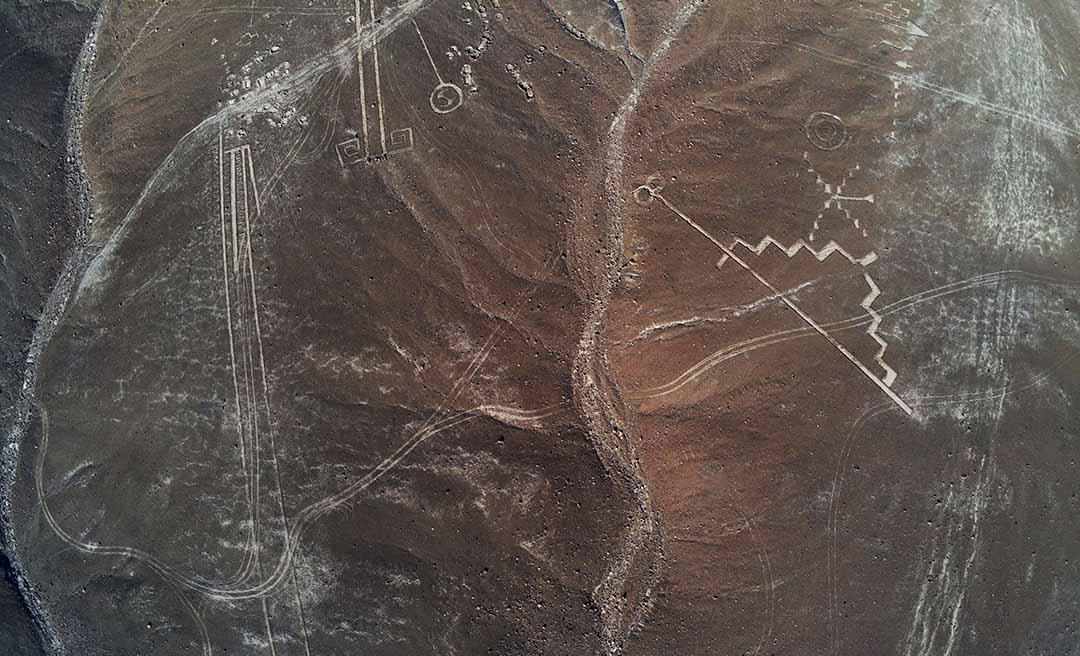

Para valorar este patrimonio, la organización ICAHM-ICOMOS impulsa la creación de un Parque Arqueológico de Geoglifos a desarrollar en conjunto con las comunidades aymara y quechua del norte de Chile.

Un estudio muestra cómo pintaban bajo la piel de miembros de la cultura Chancay, en el actual Perú. La cultura Chancay se desarrolló en la costa central del Perú prehispánico. No está claro si sus momias son naturales o sujetos sometidos a algún tratamiento de conservación.

Chile es un país excepcionalmente rico en fósiles marinos, testigos de un pasado en el que gran parte de su actual territorio estuvo cubierto por océanos. A lo largo y ancho del territorio nacional, estos vestigios revelan la evolución de los ecosistemas marinos y aportan claves fundamentales para comprender la evolución de la vida en el planeta y los efectos del cambio climático. Sin embargo, su estudio y conservación enfrentan grandes desafíos. En este reportaje, exploramos la historia geológica de Chile, los hallazgos más recientes y el rol clave de la paleontología en la protección de este invaluable patrimonio.

Un equipo de investigadores encontró más de 300 geoglifos en solo seis meses, lo que casi duplica la cantidad de líneas conocidas.

Reconocido como el sitio con mayor concentración de geoglifos del país y registrando más de 950 figuras en las laderas de sus cerros, Pintados es considerado un lugar de interés científico y arqueológico.

En este artículo se propone un significado para las ofrendas de estatuillas en miniatura de seres humanos y camélidos en ritos incaicos, entre ellos la qhapaq hucha o capacocha, ceremonia principal de veneración a las huacas que incluía sacrificio humano. Este es un extracto de la publicación original publicada en "Latin American Antiquity".

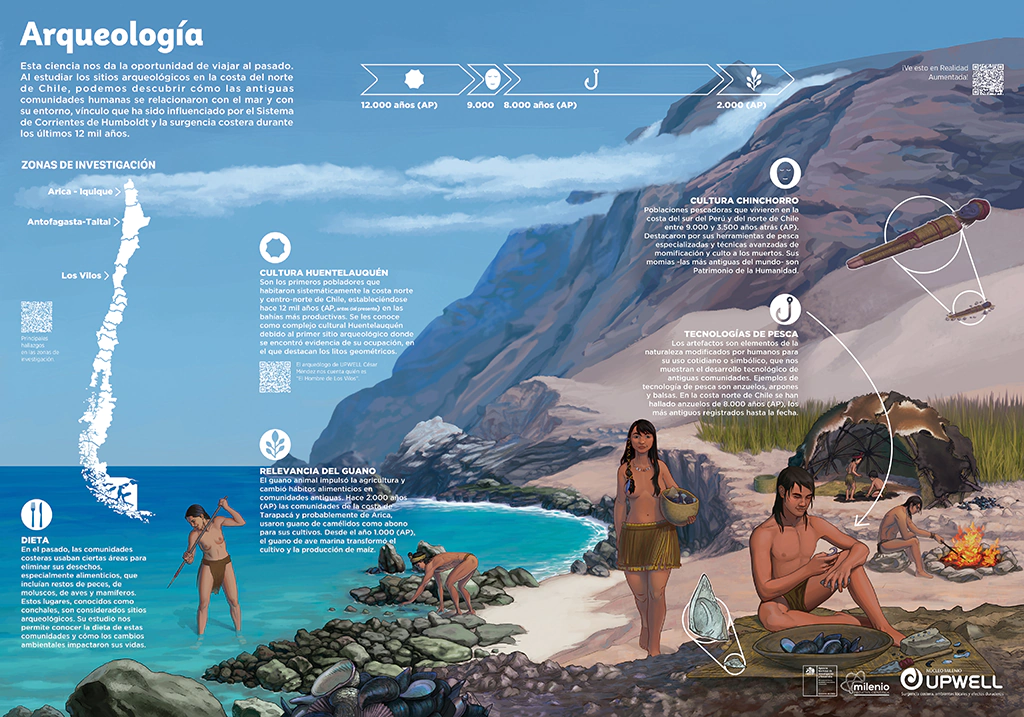

El Núcleo Milenio UPWELL estudia las relaciones co-evolutivas entre los sistemas socioculturales y biofísicos que han integrado el Sistema de Corriente Humboldt (SCH) de Chile durante los últimos 12.000 años. Los investigadores se presentan como el primer centro interdisciplinario enfocado en dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales.

El Seminario fue organizado por la oficina técnica regional del Consejo de Monumentos Nacionales y se hizo con el objetivo de dar a conocer aspectos relevantes y fomentar el cuidado del patrimonio arqueológico existente en Tarapacá.

El ser humano establece relaciones con los animales marinos de múltiples formas, y una de ellas es a través de su captura. En este artículo discutimos las constantes confusiones que se generan en la definición de las categorías de captura marina, especialmente de pesca, caza y recolección, y proponemos una clasificación que considera la captura como una relación interespecie entre humano y animal, atendiendo las múltiples perspectivas y agentes involucrados.

Cuando falta poco para que se cumplan 70 años del increíble e histórico hallazgo del Niño del Cerro El plomo, una iniciativa de la Municipalidad de Lo Barnechea, la Universidad Católica y el Museo Nacional de Historia Natural, llamada Experiencia de Realidad Virtual, busca celebrar el hito.

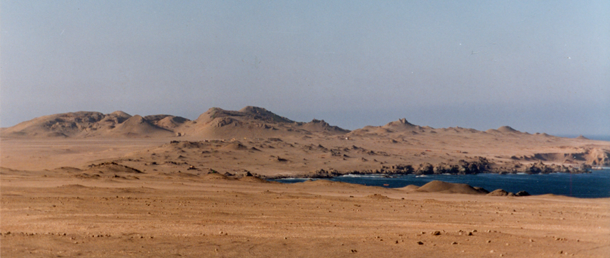

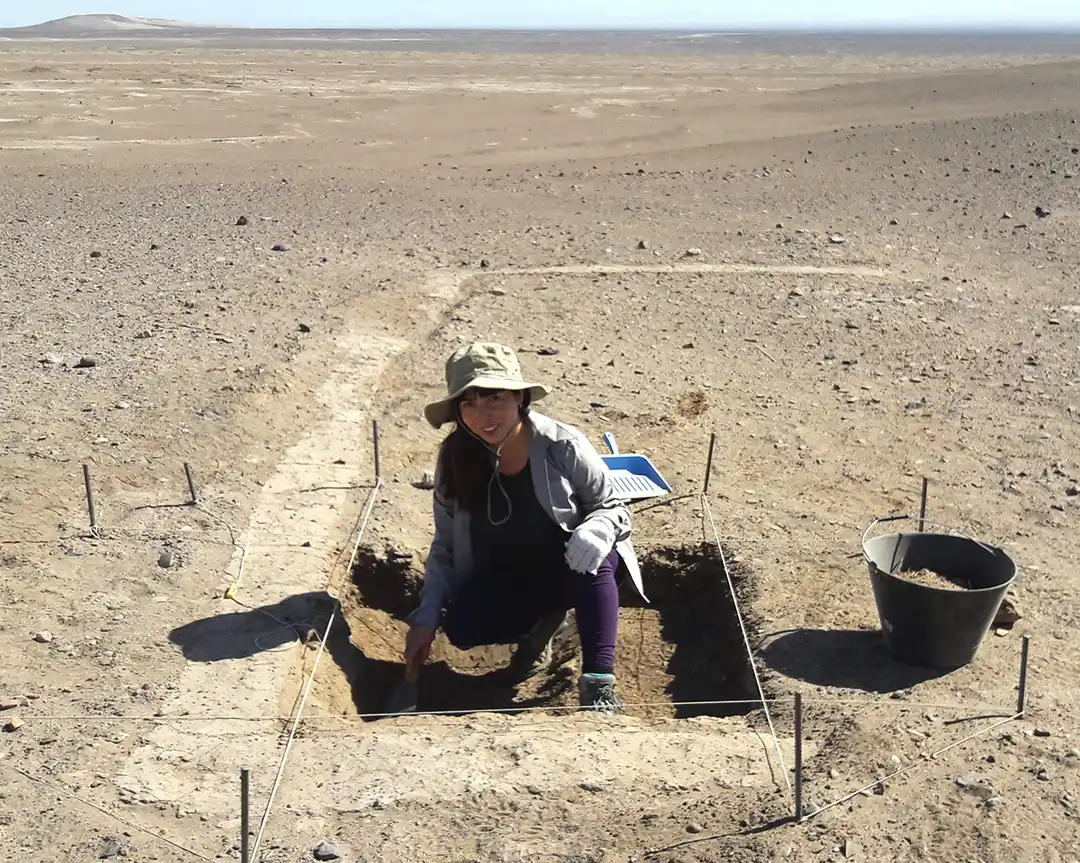

Patache-Cáñamo es una unidad geográfica que ha atraído a distintas generaciones de investigadores por la gran densidad de vestigios arqueológicos que alberga. En una reciente publicación en la revista Estudios Atacameños se entregan nuevos antecedentes que permiten concluir que allí hubo ocupación durante más de 7000 años, incluyendo una de las primeras evidencias de ocupación humana de la costa de Tarapacá.

Se reporta el hallazgo de dos aleros de funciones ceremoniales, vinculables con la ritualidad de grupos caravaneros del Formativo Temprano de Tarapacá (ca. 400 cal a.C.–cal d.C. 200). Sus contextos materiales evidencian la presencia de rituales reiterativos de disposición de ofrendas, que incluyen bienes alimenticios, alucinógenos y artesanías de ámbitos locales y distantes. Esta modalidad de ceremonialismo en aleros, donde se ofrendan recurrentemente bienes y artefactos, constituye un hallazgo sin antecedentes locales.

Más allá de la historia de extracción del guano en nuestra región y, muy en especial, de la explotación de chinos coolies en el sector de Pabellón de Pica, hay otros hechos que recién comienzan a ser develados y que dicen relación con los naufragios que ocurrieron en ese lugar. En especial aquellos que fueron provocados por los terremotos y tsunamis de 1868 y 1877. Un grupo de investigadores está trabajando en el tema y ha descubierto cosas sorprendentes.

Una nueva sala, que vendrá a poner en valor la tradición Chinchorro está preparando el Museo Regional, la que reemplazará a la antigua muestra y que será inaugurada en los próximos días. El trabajo rescata algunas de las momias más importantes descubiertas en la zona costera de Tarapacá y que, incluso para algunos especialistas, son desconocidas.

Investigadores de U. Católica han estado estudiando propiedades del maíz. Y han descubierto que sus propiedades han ido variando, especialmente en su contenido de hierro.

De acuerdo a las investigaciones del arqueólogo Ivan Ghezzi, los antiguos peruanos hicieron allí observaciones astronómicas hace 2.000 años, para venerar al sol.

Después de múltiples llamados a proteger el campo de geoglifos de Ariquilda, desde los más diversos sectores, la Seremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, anunció que se generará un plano del sitio con la finalidad de tomar los resguardos necesarios para evitar eventuales impactos en el patrimonio arqueológico protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, que es parte de uno de los ámbitos de gestión de ese ministerio. Enhorabuena.

Devolver las jóvenes doncellas entregadas en el ceremonial del Qhapaq Cocha. El Qhapaq Cocha del Cerro Esmeralda ha sido maltratado en el tiempo. Urge un proyecto que permita restituirle su sacralidad, y devuelva a las jóvenes entregadas al Inti, a su lugar de descanso. Eso es lo que propone la nueva museología regional, que comenta en este artículo el actual director del Museo Regional, Luis Pérez. Se trata de un acto de “re” dignificación, no solo de los restos sensibles, sino que además de los pueblos originarios cuya descendencia constituye gran parte de la sociedad, no solo tarapaqueña, sino de Chile.

Motivada por la desprotección de los cementerios indígenas y hallazgos antropológicos de nuestra región y por la escasa información que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) al respecto, la periodista Valentina Ortega Mercado escribió este texto que forma parte de un trabajo de investigación que realizó recientemente respecto de la minería en la Pampa del Tamarugal.

La pandemia de Covid nos ha recluido en cuatro paredes, distanciándonos no solo de nuestros amigos y familiares, sino también de la naturaleza. Quizá hoy, más que nunca, es difícil imaginar un mundo en que los cerros, piedras, ríos y árboles tenían la facultad de interactuar con los humanos, encarnando entidades, ancestros o deidades con una personalidad o un carácter propio.

Aunque todos los viajeros se dirigen a Cuzco y Machu Pichu, como un peregrinaje que se debe hacer alguna vez en la vida, hay otros lugares tan interesantes y fascinantes en Perú, que vale la pena conocer. Chavín de Huántar, un complejo arqueológico construido por la cultura chavín, hace más de 2200 años, corona las imponentes montañas del departamento de Áncash, y debe ser -sin duda- un lugar para anotar en los futuros viajes al vecino país.

Al primer golpe de vista, sobrecogen. Para muchos se trata de un encuentro con el pasado. Un viaje al año 1.500 dC, que se presenta ante los ojos del espectador en la figura de uno de los “Niños del Llullaillaco”, que se pueden observar en uno de los subterráneos del Museo de Alta Montaña de Salta, en una sala de criopreservación. A veintiún años del hallazgo que conmovió a la ciencia en el mundo entero, es oportuno conocer un poco más de esta historia.

Equipo encabezado por el director del Museo Regional, Luis Pérez Reyes, realizó el salvataje de un sitio hallado en forma fortuita por pobladores del sector. Podría tratarse, según se indicó, de cuerpos vinculados a algunos de los episodios sangrientos registrados en la región a fines del siglo XIX.

Esta iquiqueña, Doctora en Ciencia de Enfermería, integra el equipo académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat, donde impulsa reflexiones sobre la ética del cuidado, la soledad y el envejecimiento en la región de Tarapacá.

Las fronteras y toda la movilidad humana en torno a éstas han sido por años el motivo de estudio de Marcela Tapia Ladino, doctora e investigadora, actualmente en la sede de Iquique de la Universidad de Tarapacá, UTA. Integró por varios años el Instituto de Estudios Internacionales, INTE, de la UNAP, como directora del Doctorado en Estudios Transfronterizos del mismo instituto, donde fue fuente de consultas en todo lo relacionado a la migración.

La tradicional Cantata Santa María que, tras su estreno en 1970, ha tenido numerosas versiones en nuestro país e incluso en otros lugares del mundo, ha sido revitalizada con el trabajo del talentoso músico iquiqueño Cristian “Huevo” Sanhueza. No sólo porque apostó a los bronces y a los ritmos típicos de las fiestas nortinas, sino porque omitió los cantos, optando por una versión instrumental con los relatos clásicos mezclados con la irrupción de un rapero de lujo. El resultado todavía lo están aplaudiendo los 1200 espectadores que la vieron en vivo en el Teatro Municipal de Iquique.

El Fondo de Investigación para Universidades replantea la forma en que hasta ahora se ha realizado la inversión en ciencias y conocimiento en Chile, pasando de un sistema “proyecto a proyecto” a uno que reconoce a la investigación como una actividad permanente. En régimen, cuando estén todas las universidades adscritas, el Fondo va a significar una inversión de cerca de 80 mil millones de pesos al año.

Registros obtenidos en la precordillera de Tarapacá permiten conocer mejor a este esquivo ciervo del norte de Chile y avanzar en acciones que promueven su protección en armonía con la vida rural del territorio.